On commence la matinée avec le film brésilien dans la section Un certain regard La fleur de Buriti de João Salaviza et Renée Nader Messora. En immersion dans les terres indigènes brésiliennes, on partage durant 2 (longues) heures leur survie en pleine forêt amazonienne face aux agresseurs, les « copē », les agriculteurs brésiliens qui volent leurs terres et animaux sauvages. Une jeune fille fait des rêves prémonitoires, une femme est sur le point d’accoucher, une manifestation regroupant plusieurs groupuscules indigènes s’organise contre Bolsonaro et sa politique de déforestation, une grande fête traditionnelle approche. Et avec elle, son terrible souvenir associé, un carnage de leur village décimé par les « copē » avec femmes et enfants exécutés dans un bain de sang. La violence d’aujourd’hui est moins directe, plus pernicieuse, une invasion territoriale progressive qui pousse progressivement ce peuple martyrisé toujours plus loin à s’enfoncer dans une forêt hostile. Malheureusement, le film ne dépasse jamais son sujet, il n’y pas de trame narrative à laquelle se raccrocher, beaucoup de superflus (ce passage à Brasilia). Et des plans qui semblent interminables. Ce qui est problématique, car coupe le spectateur du message, l’isole dans l’ennui plutôt que de le saisir. Car, pour une fiction, la simple approche pédagogique ne suffit pas, et l’on finit ici dans cette zone grise problématique entre film et documentaire.

La fleur de Buriti © Karo Filmes

On enchaine avec un nouveau film en sélection officielle et en compétition, Club Zero de Jessica Hausner. On ne tient pas la Palme d’or (quoique, le film est très Östlund compatible), mais celle de la bêtise. Hausner passe 2 heures à filmer le vide dans un essai vain et absent : une prof d’un lycée d’hyper-riches endoctrine un groupe d’ados. En gros, le message de cette « secte de la bouffe » est tout simplement de ne plus manger pour sauver la planète (changement climatique) mais aussi épargner son corps du vieillissement par la régénération de ses cellules par un mécanisme appelé « autophagie ». En plus de son côté bien-être, ce jeûne forcé est un parfait doigt d’honneur au capitalisme et son commerce intensif et hyper-productif. Ne plus manger leur permettrait donc d’atteindre un stade « spirituel » nouveau d’élévation de l’esprit. Malheureusement, le film est cantonné à son pitch (qui n’est pas à jeter) car rien ne découle de son idée originelle. Sans parler de cette mise en scène dénaturée, ces zooms avant/arrière répétés qui plombent une image défaite. Un message d’annonce au départ du film prévient qu’une personne atteint de troubles alimentaires doit éviter de le regarder. On pourrait allègrement élargir ce public… Là encore, le problème est son absence de ligne d’attaque : humour ? Anti-riche ? Anti-capitale ? L’impression de lire une ébauche de film sans écriture.

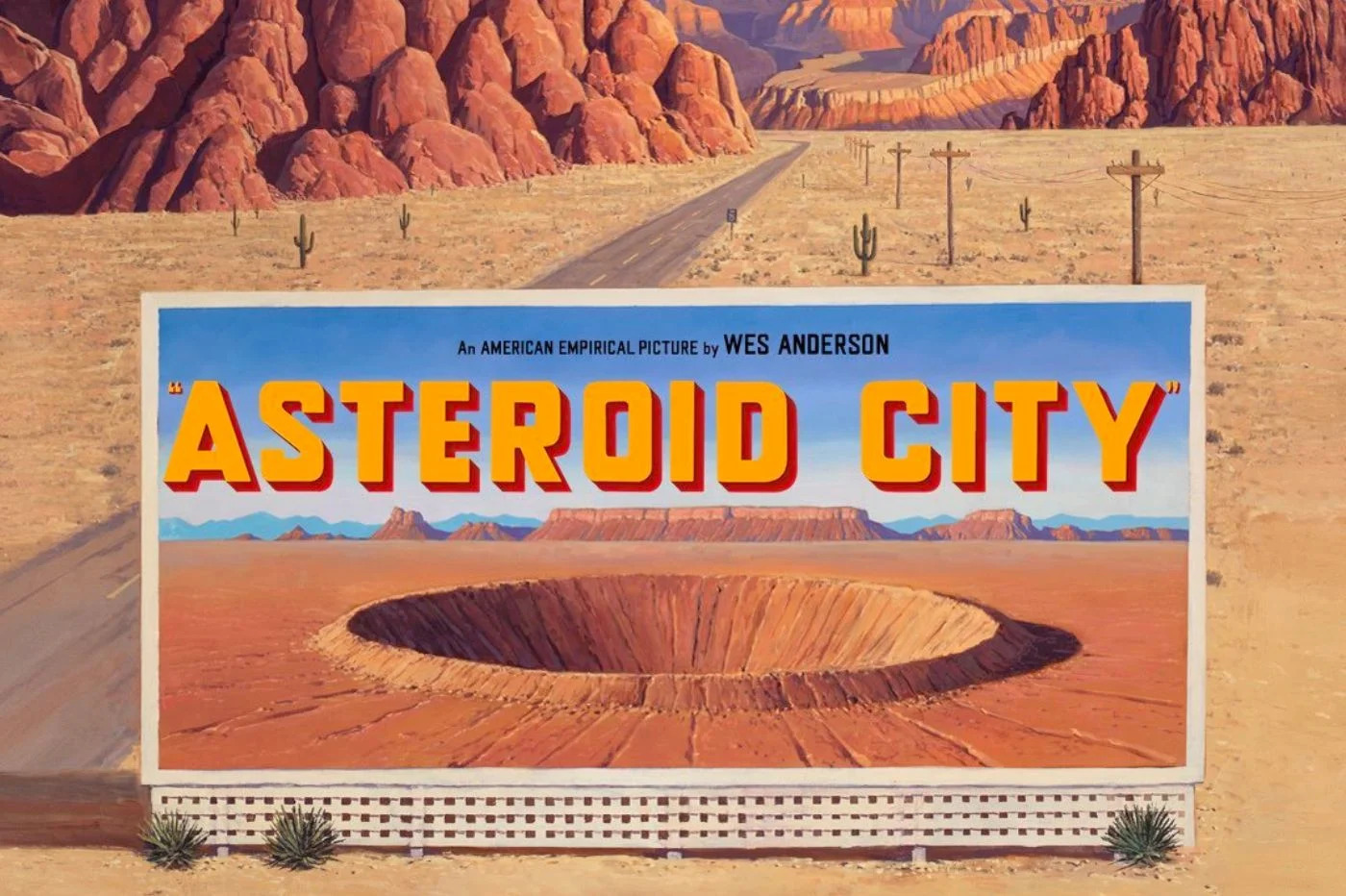

À peine le temps de pisser (mon gros traumatisme, cette peur inconsidérée d’envie d’urine en plein film, il faut que j’y aille avant, sorte de manœuvre gourou obligatoire avant toute séance) que l’on enchaine avec la projection presse du très attendu Wes Anderson, Asteroid City. Et on peut l’écrire : Wes is back! Perdant de sa superbe sur ces derniers films avec une mécanisation de sa mise en scène, et surtout une lacune en émotions, et un discours inaudible souvent noyé dans ses excès (notamment de casting). Mais avec Asteroid City, qui raconte la réalisation d’une pièce de théâtre et sa mise en scène en parallèle, il filme le deuil, la période Covid et l’isolement, la beauté de la différence et de nos maniaqueries. Avec une scène sublime de poésie, de tendresse et de malice en milieu de film, puis celle d’une déclaration d’amour face à face (aux fenêtres) à sa fin, Asteroid City crée l’émoi autant que la fascination, et cela fait des années que ce n’était plus le cas. Wes Anderson nous raconte comme à son habitude des destins croisés, des souffrances, de l’amour, et des déceptions, la famille et les relations parents-enfants mais avec une telle grâce et intelligence qu’il soulève une émotion puissante, et qui restera. Et qui reste encore de longues heures après la projection.

Image tirée d'Asteroid City

Cette journée se termine avec un détour du côté de la Quinzaine des cinéastes, et un premier long-métrage chinois, A Song Sung Blue de Gěng Zi-Hán. La thématique est éculée (l’adolescence et ses grands bouleversements), mais la réalisatrice a le mérite d’y trouver à la fois une photographie inédite (bleutée, vaporeuse, évocatrice du souvenir et de la nostalgie) et une écriture cinglante (Liu Xian, la jeune ado de 15 ans n’est jamais la naïve de service, mais dégage une férocité et un aplomb d’enfer). Le film a également cette grande capacité évocatrice (on se reconnaît immédiatement dans cette ado à la recherche de modèle) qui nous parle, Liu Xian tombe en admiration face à l’attitude libertaire de cette jeune adulte, Mingmei, qui passe d’homme à homme, et qui ne recule jamais devant rien, force de la nature inspirante, et déclencheur d’une nouvelle destinée : la vie de Liu Xian trouve une nouvelle trajectoire au gré de cette rencontre parfaitement hasardeuse. Une forme de magie éphémère se déclare, et un premier film inspirant, et prometteur.

A Song Sung Blue

C’est notre dernière soirée, et on fait péter le resto indien, Masala et naan pour la grande régalade cannoise. On débriefe le Wes Anderson, on s’excite du Bellocchio de demain, puis on commande des margaritas sans sel sur le rooftop du 3.14. Mais c’est qui le type sur le canapé ? Sérieux, il me dit quelque chose : « Mec, c’est Top Chef ; le chef là. Glenn Viel ». Réponse sans tardée d’un journaleux : « Putain, il faut que je le prenne en photo pour ma mère ». Il est 3h30, il est temps de dire au revoir à la nuit cannoise, et se foutre au lit avant la toute dernière journée de demain. Buena Notte.