Satire : EDDINGTON

Après la peur et l’horreur (Hereditary, Midsommar), Ari Aster dans la veine du très psychanalytique Beau is Afraid continue sa lecture du monde déviant. Son regard se porte ici sur la petite ville fictive d’Eddington, théâtre absurde et reflet d’une Amérique trumpiste qui s’effondre dans le complotisme, la manipulation des masses et ses conséquences (violence et décérébralisation). Comme un biologiste et son microscope vissé sur une fourmilière, Ari Aster décortique la stupidité d’une Amérique sous Covid où la peur de la contamination et de la fin du monde empoisonne les têtes, il n’y a plus aucune barrière à la connerie, personne n’y échappe, et c’est bien la vibrante force de Eddington, il n’y a aucune politisation ou élément de morale, de la petite bourgeoisie blanche persuadée de légitimité dans le mouvement Black Lives Matter à la pseudo intelligentsia politique, de l’abrutissement des masses par les écrans et les réseaux à la violence policière théâtralisée, du sectarisme laveur de cerveaux au complotisme le plus aberrant, Ari Aster pousses les curseurs, amuse et s’amuse à ratisser le plus large possible toutes les aberrations de cette Amérique qui galope à sa perte dans une débilisation sans limite. Jusqu’au point de bascule, de la bêtise à l’inhumain, du rire à l’exécution, le pas est franchi dans un final apocalyptique où seule la destruction en chemin de croix obligatoire devient solution, direction les enfers, ceux d’un pays en reflet d’un monde courant à sa perte par l’annihilation de la mesure et de la réflexion, par la domination de l’instant et de l’écran.

En résumé : Sans concession, Ari Aster envoie la purée en mitraillant tout ce qui ne pense pas, la bêtise américaine à tous les plans. 4/5

Eddington de A. Aster

Sortie le 16 juillet

Résilience : SORRY, BABY

Le premier long-métrage de la réalisatrice américaine Eva Victor était en clôture cette année de la Quinzaine des cinéastes à Cannes, et dès son ouverture naît l’ambivalence, une contre-émotion qui fait naître d’une apparente sécurité (une jolie maison isolée en campagne, une amitié indéfectible entre Agnes et Lydie) le poids du silence, le malaise du traumatisme enfoui, et c’est ainsi que le hors-champ, dès ses premières séquences, prendra une importance capitale dans le déroulé du film. De cette quotidienneté faussement banale, Agnes, pas à pas, et par une chronologie galopante (les années s’égrènent rapidement), tente la reconstruction d’un corps et d’un esprit meurtri par un viol subi dans la maison de son directeur de thèse. Et c’est là que Sorry, Baby s’impose, par son détournement et son humour teinté d’acidité et de dignité dans une forme d’absurdité sundancienne bienvenue, cette capacité il est vrai très anglo-saxone (on pense à Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag ou Ricky Gervais dans After Life) à taper toujours à juste distance, ne jamais trop en montrer, créer la vitalité par l’absence de frontalité, et faire naître donc du hors-champ à la fois le ressenti de l’immense douleur engendrée, mais aussi son contre-point, la résilience par le combat. Le film ne s’arrête jamais d’être drôle, fin, et au lieu de dédramatiser son enjeu primordial, il le contextualise, l’intègre, et le rend "réel", présent, bouleversant.

En résumé : Détourner le mal n’est pas le minorer, utiliser la confusion, l’humour, la résilience par l’amitié n’est pas dédramatiser un viol, il le contextualise et le rend bien plus réel et ancré. Un premier film d’une rare puissance. 4.5/5

Sorry, Baby de E. Victor

Sortie le 23 juillet

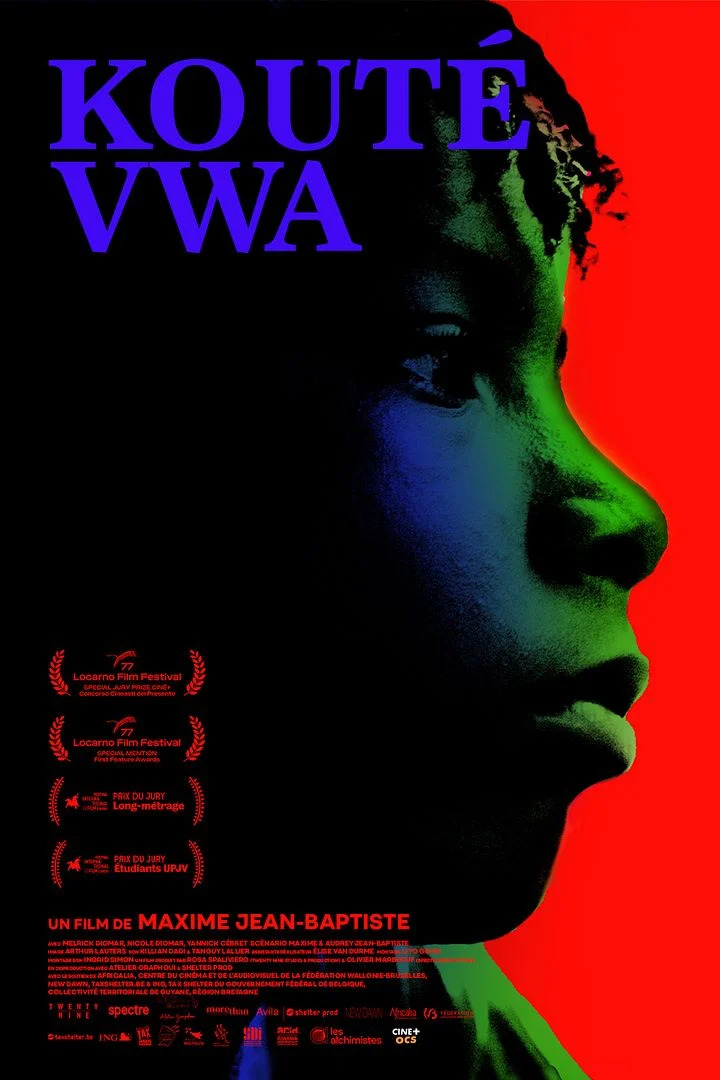

Transmission : KOUTÉ VWA

Nous sommes en Guyane française, et la mort du jeune Lucas Diomar, à peine 18 ans, continue de hanter sa cité qui ne l’a jamais oublié, son portrait s'étalant sur les murs, son âme de joueur de tambour reconnue en fantôme d’un passé qui ne sera jamais oublié. À travers sa mort se dessinent trois trajectoires unies par la douleur mais à l’orientation divergente : le feu de la vengeance de son meilleur ami, la rédemption par le pardon de sa mère, la transmission et l’apprentissage de son neveu. Il y a dans ce documentaire une force pacifique presque scolaire à détourner la violence d’une disparition par la multiplicité de ses répliques, et en si peu de temps (1h16), Jean-Baptiste ouvre le champ à la pureté, celle d’un amour multi-forme, éternel, une vague indestructible qui, par le souvenir et la commémoration, trace dans la disparition la voie de l’émancipation. Sa mise en scène légère comme une plume qui se balance au gré du vent contrecarre la pesanteur du sujet, tout trouve ainsi son équilibre, une douleur apaisée par un avenir qui s’ouvre vers une nouvelle génération, consciente et persuadée qu’un autre futur est encore possible.

En résumé : Affronter la mort et ses conséquences, le feu de la vengeance, mais surtout la quête de rédemption par le pardon : un film d’une puissance pacifique remarquable. 4.5/5

Kouté Vwa de M. Jean-Baptiste

Sortie le 16 juillet